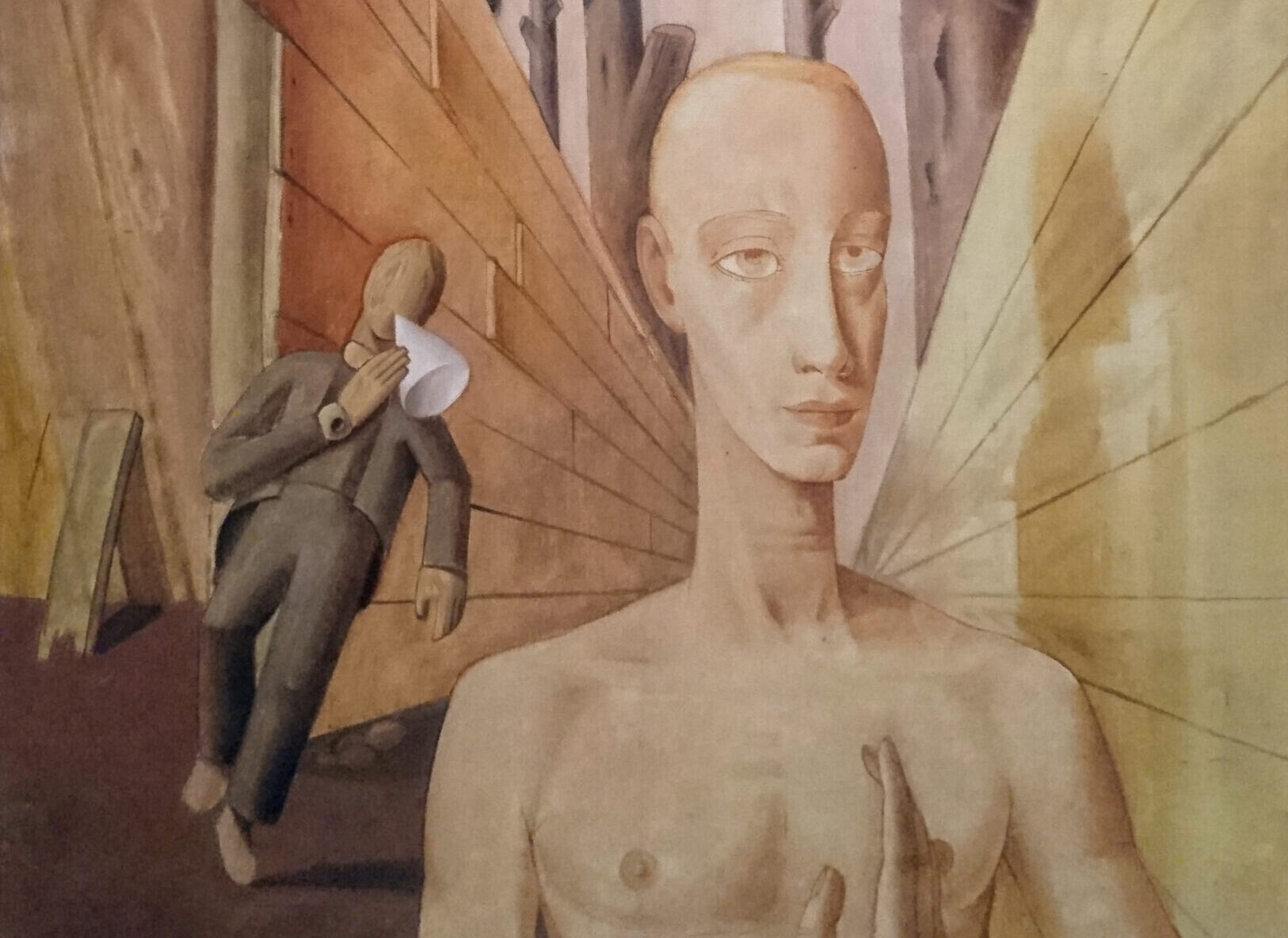

Vivemos numa era que confunde presença com permanência, comunicação com conexão, visibilidade com existência. O ideal inicial da hiperconexão, de nos aproximar, expandir o diálogo e democratizar a partilha, degenerou-se numa lógica de ruído, dispersão e cansaço constante. Estamos permanentemente ligados, mas essa ligação raramente se traduz em algo verdadeiramente vinculativo. A solidão, outrora território de cultivo interior, tornou-se suspeita: um desvio da norma social da disponibilidade. Ser inatingível converteu-se em afronta à lógica de um mundo digital que exige presença contínua, resposta imediata, autoexposição incessante. Nesse contexto, optar pela solidão deixa de ser simples distanciamento e transforma-se numa forma de resistência ativa. Não é fuga nem desistência, mas reivindicação da própria temporalidade. A solidão torna-se gesto de insurgência, reapropriando o silêncio num mundo colonizado por notificações, feeds e algoritmos.

Durante séculos, a solidão foi compreendida como condição da criação e do próprio pensamento. De um mosteiro medieval, passando pelo quarto de escrita de Virginia Woolf, e terminando no retiro de Henry David Thoreau junto ao lago Walden, todos representam momentos históricos em que o recolhimento pôde ser compreendido como espaço de formação do espírito. É nesse isolamento reflexivo que o indivíduo deixa de ser mero corpo social e encontra uma consciência mais profunda, conectando-se com algo universal que se revela precisamente no ato de se retirar do ruído do mundo. Woolf defendia que um criador precisava de “um quarto próprio” para existir como sujeito intelectual[1]. Hoje, esse espaço é cada vez mais escasso e, de certa forma, vulnerável. O silêncio, que anteriormente construía uma ligação com o profundo, é preenchido por sons artificiais. A ausência de comunicação tornou-se sintoma de disfunção. Mesmo quando estamos fisicamente sós, carregamos um batalhão de vozes digitais que nos arrastam para fora do nosso espaço. O recolhimento transformou-se num ato contra a maré, numa espécie de desobediência civil do íntimo.

A modernidade tardia deslocou o centro de gravidade da experiência humana da interioridade para o exterior, do cultivo do “eu” para o seu desempenho público. A visibilidade converteu-se numa espécie de virtude moral dos tempos modernos. Quanto mais mostramos, mais parecemos existir, como se o silêncio anulasse ontologicamente o indivíduo. À medida que as plataformas digitais traduzem a subjetividade em métricas, gostos, visualizações e partilhas, o estar só equivale a deixar de participar neste círculo de atenções. O indivíduo que não comunica torna-se invisível, e ser invisível equivale a perder relevância num mundo obcecado pelo visual. Byung-Chul Han descreve esta dinâmica como a sociedade do cansaço[2], marcada pelo excesso de estímulo e pela autoexploração. Afinal, não é a vigilância de fora que nos domina, mas sim o controlo que exercemos sobre nós próprios. Não nos limitamos a mostrar quem somos; oferecemo-nos como espetáculo constante para um mundo que, na verdade, não nos deseja.

Assim, a solidão passa a ser percebida como falha sistémica. Quem recusa o fluxo interrompe a máquina da visibilidade. O algoritmo não sabe o que fazer com o silêncio. É por isso que somos continuamente pressionados a produzir reações, partilhas, comentários e a oferecer ao mercado da atenção a nossa contínua disponibilidade. Esta difusa ansiedade contemporânea nasce dessa obrigação de presença. Como se não participar significasse perder-se e desaparecer do mapa social. Shoshana Zuboff designa este fenómeno como capitalismo de vigilância[3], em que os nossos gestos e emoções se tornam matéria-prima lucrativa. Quando cada pausa é interpretada como falha no sistema, resistir implica reabilitar o direito à ausência, à opacidade, ao vazio do silêncio.

Resistir não significa erguer muros ruidosos, mas construir fronteiras interiores. É dizer não à lógica da aceleração e sim ao ritmo próprio. A solidão revela-se, então, como espaço ético e político: nessa intimidade protegida, o sujeito recupera o poder sobre o seu tempo. De certa forma, Woolf já reivindicava o espaço privado como condição da criação, enquanto Hannah Arendt defendia a solidão como condição necessária do pensamento e da responsabilidade[4]. No caso de Henry David Thoreau, ao recolher-se em Walden, não fugia do mundo, mas procurava uma forma mais lúcida de nele existir[5]. A desconexão, hoje, não é renúncia, mas crítica ao ritmo que nos desumaniza. Resistir, no século XXI, pode ser tão simples quanto desligar e permanecer silenciosamente inteiro.

Importa, contudo, distinguir solidão de isolamento. O isolamento fecha, endurece, dissocia o indivíduo do comum. A solidão, pelo contrário, cria o espaço que permite reencontrar o outro de modo mais atento e menos compulsivo. Ao suspender o estímulo, a solidão restitui o sentido. O verdadeiro perigo não reside em estar só, mas em já não saber habitar esse espaço de silêncio. Reaprender a solidão implica aceitar a lentidão, o intervalo, o tédio, não como falhas, mas como estados férteis de contemplação. Eis a diferença fundamental: o isolamento encarcera; a solidão lúcida liberta.

Depreende-se, então, o silêncio enquanto gesto revolucionário. Num tempo saturado de discursos, imagens e opiniões, o silêncio devolve densidade ao mundo real. Interrompe a velocidade, reintroduz a possibilidade de pausa, devolve ao pensamento a sua profundidade operativa. Inúmeras sociedades antigas compreendiam o valor do ritual do silêncio; a nossa época teme-o, porque o silêncio é improdutivo, não quantificável, não rentável. Contudo, precisamente por isso, ele é visto como insurgente. Sabermos recolher-nos não é sinónimo de abandonar o mundo, mas de recusarmos a nossa capitulação e captura. A solidão torna-se o último refúgio, onde podemos resistir à nossa transformação em algoritmo.

A desconexão insurgente não nega o digital, mas recusa a sua tirania. Ser solitário, no nosso tempo, é escolher quando expor-se e quando recolher-se. É usar a tecnologia sem se converter numa extensão dela. A solidão oferece o espaço onde o pensamento recupera o fôlego. O futuro, talvez, não pertença aos que mais falam, mas aos que sabem abrandar. A insurgência do solitário faz-se de silêncio e sombra num século inundado de artificialidades. Talvez, no fim, a resistência consista nesse gesto mínimo, mas radical: desligar para escutar o murmúrio discreto do próprio ser e, nele, reencontrar o mundo.

[1] Woolf, V. (2020). A Room of One’s Own. Penguin Classics.

[2] Han, B.-C. (2014). A Sociedade do Cansaço (Trad. Gilda Lopes Encarnação). Lisboa: Relógio D’Água.

[3] Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs.

[4] Arendt, H. (2001). A Condição Humana. Lisboa: Relógio D’Água.

[5] Thoreau, H. D. (1995). Walden; Or, Life in the Woods. New York: Dover Publications.