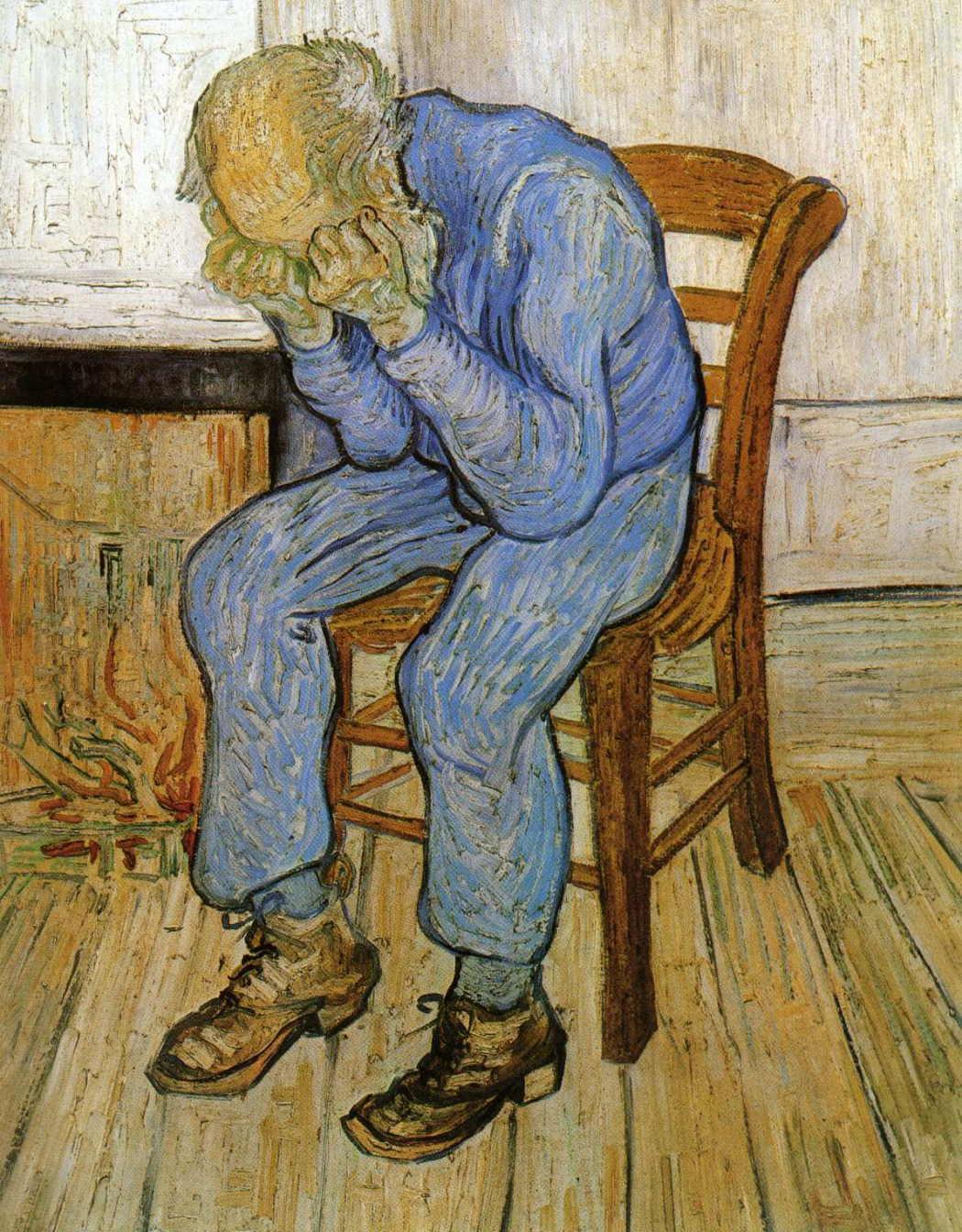

A morte do cinema, tal como o conhecemos, é um epitáfio escrito lentamente, entre uma sessão quase vazia numa sala de centro comercial e um catálogo infinito de filmes disponíveis a um clique. Não se trata, note-se, de uma simples substituição tecnológica ou de um capricho geracional. O que está em causa é uma mudança estrutural na relação entre público, espaço e experiência. Durante décadas, a sala escura foi o templo de um ritual coletivo: um espaço onde desconhecidos se reuniam para assistir à projeção de uma narrativa maior do que eles próprios. Hoje, esse templo, outrora sagrado, é visto por muitos como um anacronismo, um peso logístico que se pode evitar.

Se, por um lado, a oferta cinematográfica de Hollywood continua a arrastar multidões, ainda que cada vez mais jovens pareçam preferir o trailer ao filme. Por outro, tudo o que escapa a esta lógica global, padronizada e previsível vê-se confinado a salas semidesérticas, a horários impossíveis e a orçamentos publicitários que competem com a invisibilidade. O chamado “cinema de autor” ou “cinema independente”, já de si sempre minoritário, enfrenta agora um problema adicional: não é apenas uma questão de gosto; é uma questão de atenção. O espetador contemporâneo vive numa economia mental permanentemente assediada por notificações, ecrãs paralelos, interrupções caseiras e uma ilusão de escolha infinita que, no fundo, se traduz numa dispersão constante.

Assistir a um filme em casa, por mais que alguns queiram convencer-se do contrário, não é o mesmo que experienciá-lo numa sala de cinema. A ausência do silêncio total, a luz que entra pelo estore mal fechado, o telemóvel que vibra, o vizinho que decide aspirar ou furar um parafuso na parede, tudo conspira contra a imersão. No cinema, mesmo com o ar condicionado excessivo, a pipoca mastigada ao longe ou o anúncio irrelevante de uma estreia que nunca recordaremos, existe um pacto tácito: durante duas horas, estamos ali para ver apenas aquilo que se desenrola no ecrã. É um contrato social e sensorial que a experiência doméstica não consegue replicar.

O problema, contudo, não é apenas a comodidade de ver filmes em casa. É também a erosão da memória coletiva associada à sala de cinema. Houve um tempo em que a expectativa pela estreia de um filme atravessava conversas, ocupava espaços nos jornais e gerava filas que se estendiam pela rua. Hoje, os anúncios que antecedem a sessão já não funcionam como antecipação de desejo, mas como ruído descartável. O espetador não constrói mais um calendário mental de estreias, não guarda datas na agenda, não cultiva a espera e, sem espera, o encontro perde parte da sua intensidade.

Os cinemas, como espaço físico, estão cada vez mais dependentes de fenómenos de massa: super-heróis, sagas intermináveis, adaptações de videojogos e remakes calculados para agradar a todas as geografias e a nenhuma em particular. O resto, aquilo que outrora formava a ossatura cultural do cinema, como dramas intimistas, narrativas experimentais e produções nacionais, é relegado para festivais, ciclos universitários e plataformas digitais, onde desaparece rapidamente na torrente de oferta. Isto significa que, se o cinema enquanto arte poderá continuar a existir, o cinema enquanto experiência partilhada, em grande ecrã, está a perder o seu estatuto central.

O risco não é apenas perder salas, mas perder a própria ideia de que ver um filme possa ser um ato comunitário e, por isso mesmo, transformador. O cinema morrerá. Não porque deixou de ser feito, mas porque deixou de ser vivido.

Um dia, quando restarem apenas umas poucas salas habitadas por cinéfilos teimosos e idosos com saudades de quando se fumava à porta antes da sessão, alguém há de lembrar-se de que o barulho de uma pipoca a rebentar, o frio excessivo e até as publicidades antes do filme, eram parte de uma liturgia e, como todas as liturgias que se perdem, só daremos por falta quando for tarde demais. Nesse dia haverá quem diga que foi o progresso, que era inevitável, mas haverá também quem sorria com ar de quem sabe que a inevitabilidade é apenas a desculpa preferida de quem não quis lutar.

Referências bibliográficas:

Gaudreault, A., & Marion, P. (2013). La fin du cinéma? Un média en crise à l’ère du numérique. Armand Colin.

Grilo, J. M. (2006). O cinema da não-ilusão: Histórias para o cinema português. Livros Horizonte.