Há dias em que o mundo parece suspenso: como uma cidade antes da tempestade, ou uma festa que acabou e ainda ninguém se foi embora. Vive-se neste limbo de espera — e espera-se o quê? A paz, talvez. Porém, cada vez mais, teme-se que a paz tenha sido apenas um intervalo entre catástrofes.

Quando se fala em Terceira Guerra Mundial, muitos encolhem os ombros. Já ouvimos essa expressão tantas vezes que perdeu o peso. Tornou-se quase um meme, um exagero, uma previsão apocalíptica de comentadores em busca de audiência. E se não for exagero? E se estivermos mesmo num daqueles momentos em que a História muda de tom, antes de mudar de forma?

Ao contrário do que se pensa, a História não se repete: rima. A Primeira Guerra Mundial nasceu, não de uma decisão, mas de uma cadeia de reações automáticas. A Segunda foi a resposta aos erros da primeira. E a Terceira, se acontecer, será o reflexo acumulado de frustrações mal resolvidas, alianças frágeis e lideranças infladas por egos digitais.

A guerra na Ucrânia não começou em 2022. Começou, sim, em 2014, na Crimeia. Ou, em 2008, na Geórgia. Ou ainda antes disso, no colapso da União Soviética. O que vivemos agora é a erupção de uma tectónica antiga. A NATO, que muitos julgaram moribunda, voltou a ter um papel principal. A aliança de 1949, pensada como contenção da influência soviética, readquiriu protagonismo como se nunca tivesse saído de cena. A Guerra Fria, afinal, só tinha adormecido.

A Europa, com a sua arquitetura barroca e as suas democracias envelhecidas, habituou-se a tratar a guerra como um capítulo ultrapassado. Os campos de batalha tornaram-se museus, os soldados, avôs, e os traumas, tema de seminários.

As potências atuais parecem encenar os mesmos dilemas com figurinos novos. A polarização global, o regresso dos nacionalismos, a linguagem belicista subtilmente reabilitada. Tudo aponta para um cenário que reconhecemos e fingimos que não. As guerras de hoje são híbridas: uma mistura de drones, ciberataques, propaganda, desinformação e, por vezes, balas reais. Não há datas de início claras, nem tratados que as terminem.

Talvez o fenómeno mais inquietante em Portugal seja interno. Vivemos, segundo vários psicólogos sociais, numa era de hiperconsciência do risco. Como descreve Paul Slovic (2000), o modo como percebemos a ameaça é frequentemente mais determinante do que a ameaça em si.

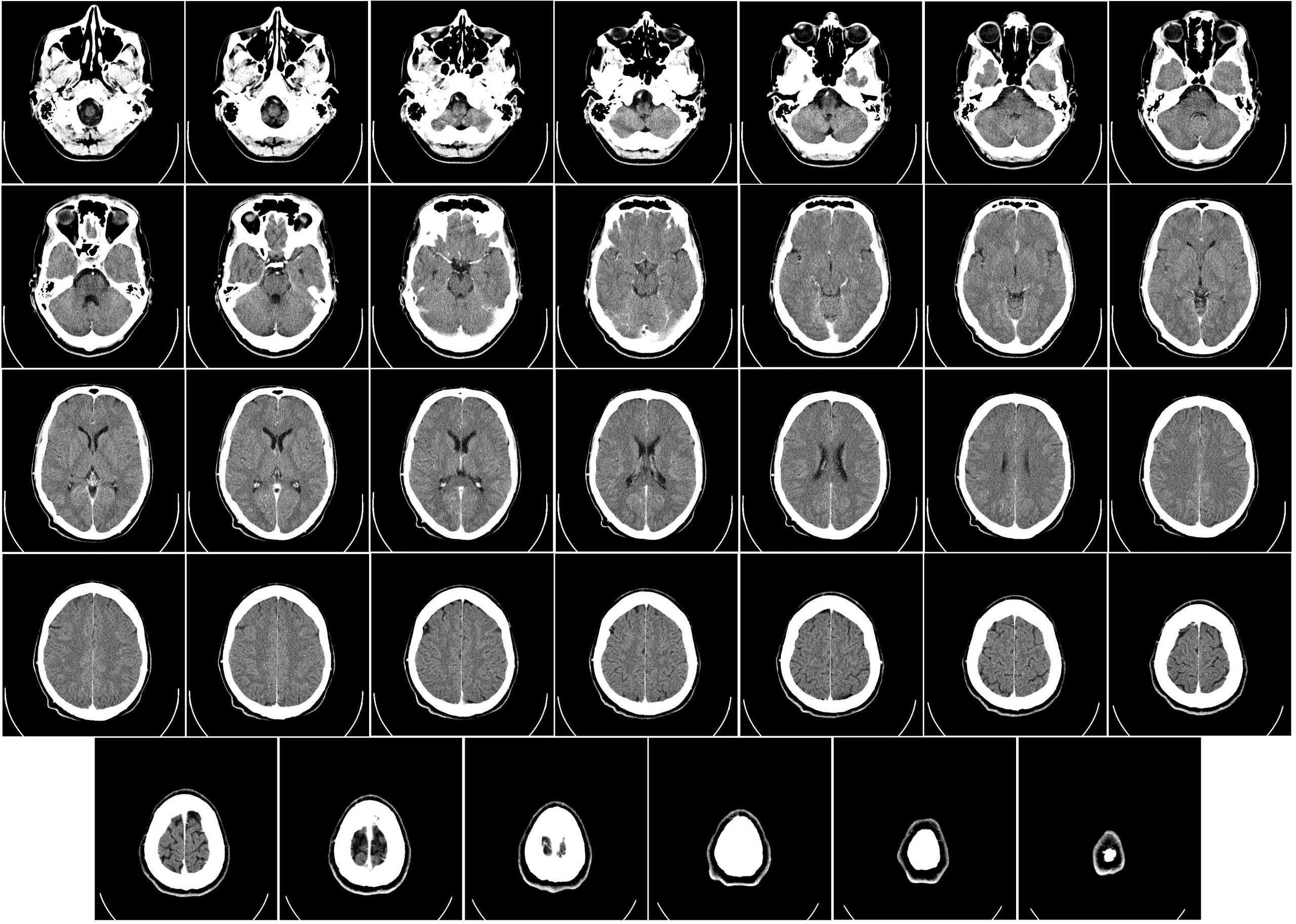

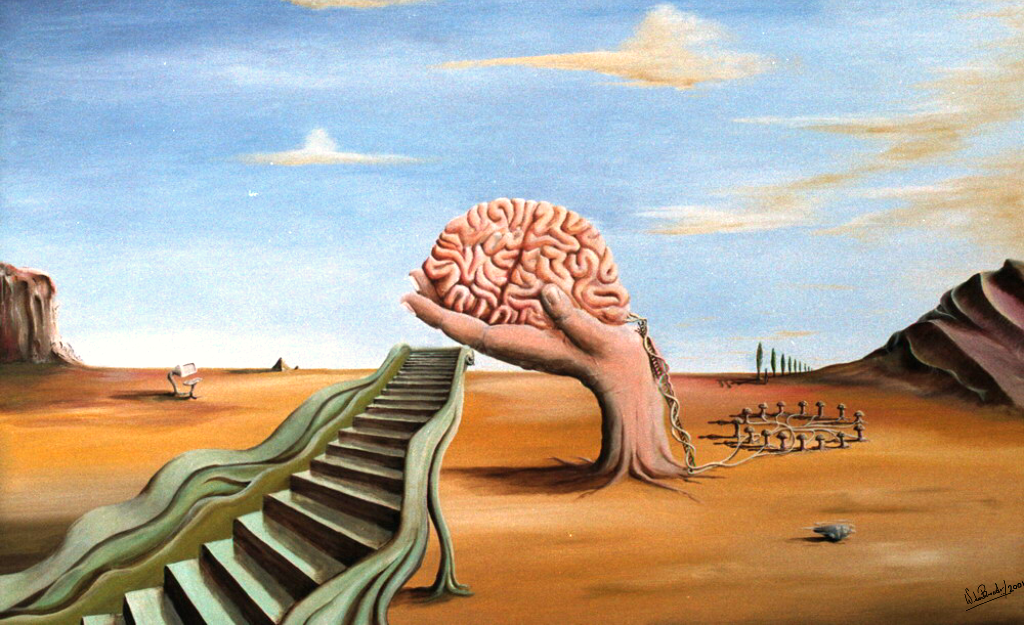

O cérebro humano não foi feito para viver em alarme constante, no entanto é exatamente isso que se exige hoje: nas redes sociais, nos noticiários, nas conversas. Há uma inquietação crónica, uma tensão emocional de baixa intensidade que nunca chega a resolver-se. O termo técnico é ansiedade coletiva difusa. Não é pânico. É uma espera nervosa, sem início claro nem fim previsível.

A Europa é, por definição, memória. Cada praça foi cenário de revoluções. Cada fronteira, objeto de disputa. E cada monumento, uma lápide elegante. Essa memória começa a desgastar-se. O continente que inventou os direitos humanos também foi quem desenhou os campos de concentração. E esse duplo ADN — entre civilização e barbárie — continua a pulsar sob as suas avenidas bem iluminadas.

As instituições europeias são eficazes para impor normas sanitárias e etiquetagem de alimentos, mas será que conseguem enfrentar uma guerra total? A NATO pode ter força militar, a União Europeia, poder normativo, mas quem tem nervos de aço quando os mísseis estão a trezentos quilómetros?

Acreditámos que a tecnologia nos traria estabilidade. Em vez disso, trouxe transparência e vulnerabilidade. Tudo é transmitido em direto: cada explosão, cada deslocado, cada grito.

No meio de tudo isto, estão os líderes. Homens, e algumas mulheres, que carregam códigos de lançamento, decisões fatais, discursos preparados. O problema é que muitos deles vivem intoxicados pelo imediatismo das redes, pela teatralidade da política e pelo desejo de imortalidade. Confundem firmeza com imprevisibilidade, estratégia com provocação.

A famosa frase “a guerra é a continuação da política por outros meios” não é de Churchill, como muitos pensam; é, na verdade, de Carl von Clausewitz (1832). Churchill dizia coisas mais poéticas, como “to jaw-jaw is always better than to war-war” (falar-falar é sempre melhor do que guerrear-guerrear) . Hoje, parece que se perdeu esse gosto pela conversa.

Ninguém sabe o que vai acontecer. Contudo, uma coisa é clara: não é só a segurança física que está em risco, é o próprio tecido emocional da sociedade. Vivemos exaustos, sem direito a descanso. A crise é contínua, o medo é rotina, e a esperança…bem, a esperança é aquilo que se cultiva nos intervalos.

Talvez ainda estejamos a tempo. Talvez a noite ainda não tenha caído.

Referências bibliográficas:

Bauman, Z. (2007). Modernidade Líquida. Zahar.

Clausewitz, C. v. (1832). Vom Kriege (Da Guerra).

Slovic, P. (2000). The Perception of Risk. Earthscan.

Porges, S. (2011). The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation. Norton.

RAND Corporation. (2023). Conflict Scenarios and Deterrence in Europe.

SIPRI (2023). Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security.

Havel, V. (1985). Disturbing the Peace. Vintage.

NATO Archives (1949–2023). Founding Documents and Strategic Evolution.