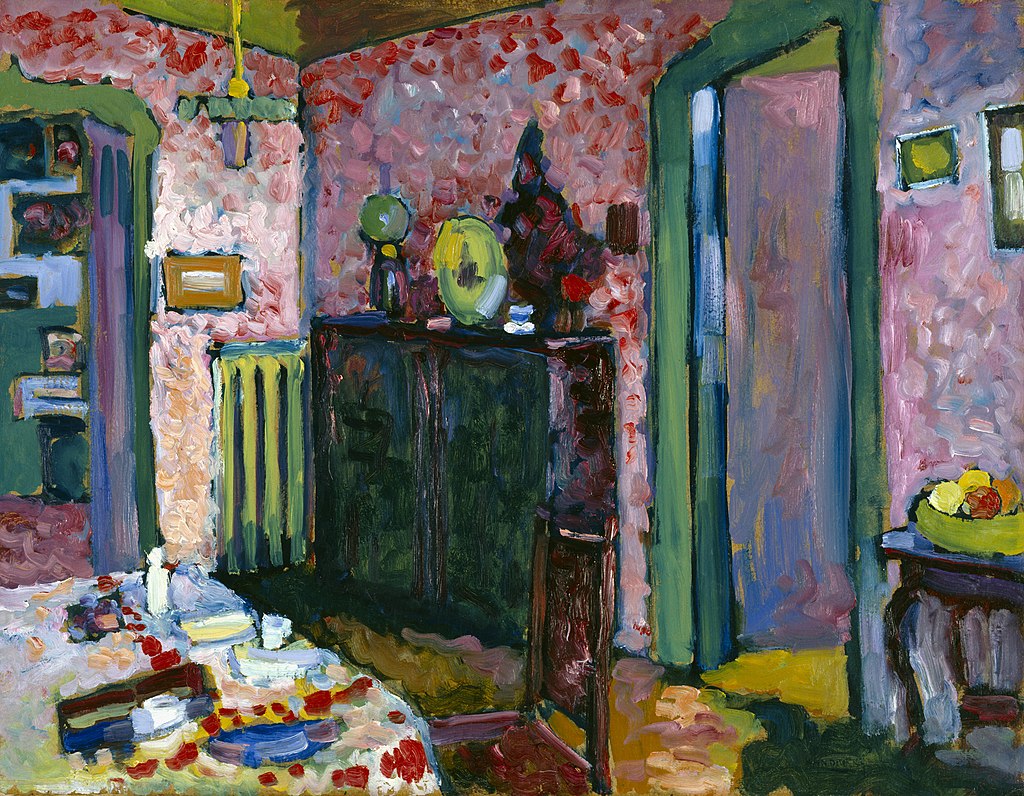

Entramos pela porta de uma casa todos os dias. Colocamos a chave e entramos pela porta da autenticidade e do instinto que somos. O que aí se vivencia ou adormece continua a ser do reino maior de todos os mistérios, a vastidão e os vendavais que as intimidades humanas guardam entre paredes. Nem a arquitetura de uma casa fica concluída com a assinatura de uma escritura. Esse espaço concreto – ambição e necessidade de uma vida – constrói-se no tempo possível, com os filamentos, finos músculos e nervos do nosso corpo. A nossa casa não é apenas um prolongamento ou reflexo do que somos, é o próprio espelho habitado de fraturas, ilusões e esplendor. Desde há muito tempo que guardo o que ouvi alguém dizer: se soubéssemos o que se passa na casa, na intimidade de cada um, teríamos dificuldade de olhar nos olhos uns dos outros.

Ter uma casa, ir para casa, voltar a casa, são, para a maioria de nós, anseios e expressões de conforto, conexão, bem-estar e segurança. Além do comum e prosaico num núcleo habitacional, individual ou coletivo, a casa pode ser um laboratório, uma oficina, uma incubadora, uma estufa, um observatório, um tabernáculo, um ermo, um recobro, uma galeria, uma biblioteca, um palco, onde se realizam diferentes níveis de lides, funções, desvios, maturações, encontros, rituais e experiências espirituais. Aqui, efetivam-se verbos basilares: recolher, parar, apagar, dormir, sonhar, descansar, acordar, acender, lavar, calçar, vestir, cozinhar, coser, levedar, alimentar, beber, organizar, adaptar, priorizar, dispor, guardar, congelar, abrir, recusar, regar, prover, exercitar, meditar, escutar, expressar, silenciar, ler, escrever, criar, acompanhar, receber, educar, amar, cuidar… A casa é a nave-mãe, é o ovo cósmico, do que em nós se esboça e se afirma, e de onde divergem todos os gestos que nos couber dar. As residências podem, como nós, sazonar, mudar de lugar, mudar de pele e de capítulo. Por vezes, a nossa casa assemelha-se a um comboio: tudo se passa lá fora, em alta velocidade, e nós, resguardados das intempéries, deslocamo-nos pelos acontecimentos do mundo.

Dramaticamente, também vamos sendo informados/as, por demasiadas vezes, do que jamais deveria acontecer, especialmente numa morada, das dinâmicas familiares destruturadas, da negligência, da violência, do abuso, do aniquilamento, do aprisionamento, das obsessões e comportamentos psicóticos, da pesada solidão, da pobreza material e espiritual – aquilo que destrói qualquer conceito simples de lar. Muitos dos convencionais parâmetros ou áreas da investigação histórica foram desviando a atenção, ao longo dos séculos, das expressões particulares do individual e do domínio doméstico. Ainda se considera que, da obra relevante de um homem ou de uma mulher, nada acrescenta o retrato íntimo que possa ser elaborado dos mesmos.

Pessoalmente, nunca concordei com essa divisão e hierarquia. Todas as pinceladas de luz e sombra constroem o percecionado. É padrão que o que é sublimado, as nossas fragilidades, a nossa desarrumação, a nossa nudez, as nossas incoerências, as pulsões do subconsciente e os telhados de vidro têm o temor de ser revelados à luz do dia. Mesmo que não seja efetivamente noite, a nossa efervescência doméstica, o nosso íntimo latejar, tem como predileção a natureza da noite para se cumprir. A noite revela a verdade, permite todas as nossas faces, segredos e compartimentos, principalmente, aqueles que não foram idealizados no alçado inicial.

Os potenciais recantos de uma habitação abrem-se a modalidades de introspeção e troca, de fuga e viagem, de recriação e fruição, de leituras e transmutação – nos encontros em redor de uma mesa ou pelo que se saboreia sem medo; quando se bebe um chá com o silêncio; na dança de sombras e de matizes que as horas surpreendem a cada metro quadrado; no canto das aves que ouvimos do lado de fora ou no percurso dos insetos, enquanto reagimos a uma circunstância; no vislumbrar da paisagem ao estender a roupa; com o espanto das naturezas-mortas nos móveis; perante o corpo que se tateia e que tem consciência de si, como do que para além de si lhe faz falta; quando se sabe que alguma coisa queima.

A maioria de nós estudou e reconhece – como ainda é muito presente na cultura contemporânea ocidental, mais violentamente marcada por regimes reacionários, fechados e bárbaros – a forma como o contexto doméstico sempre esteve vinculado à mulher, aos seus papéis operacionais, ao seu lugar perversamente romantizado e à identidade que se lhe quer impor ou mesmo naturalizar! Mesmo nas dinâmicas modernas e urbanas, as mulheres continuam a ter a carga, a forte culpa e a responsabilidade de assegurar a logística doméstica e a gestão da educação dos/as filhos/as. No núcleo familiar e social, perante os mais velhos, vulneráveis ou pessoas com limitações, continuam a ser elas, em grande maioria, as cuidadoras e zeladoras das necessidades diárias, como se disso dependesse a validação ou legitimidade do que são. Porque muito se aprende com os/as grandes artistas e a História da Arte (conteúdos estes que deveriam ser privilegiados nas escolas), nas artes contemporâneas, temos artistas reconhecidas/os a refletir com acutilância, ativismo cívico, humor e ironia sobre estas manifestações estereotipadas do género feminino, designadamente, entre tantas/os outras/os, a jovem fotógrafa Francesca Woodman, a artista plástica Laurie Simmons, a artista visual Marta Rosler, a fotógrafa Birgit Jürgenssen, a escultora Rachel Whiteread e também as artistas plásticas portuguesas Joana Vasconcelos e Ana Vidigal.

Em algumas plataformas online ou redes sociais, como o Instagram e YouTube, temos um grande número de influencers que compartilham a sua rotina ou parte dela, o chamado Daily, enquanto narrativas domésticas ou diários digitais, com alguns dos momentos polidos, idealizados e desfrutados nas suas casas, habitáculos ou refúgios. Encontramos desde os rituais mais prosaicos ou lineares, de grande carga estética, romântica e poética, passados em lugares bucólicos, isolados, em paisagens nórdicas, aos procedimentos de cuidado corporal, com excessivo interesse e ostentação de bens de consumo (muitos, produtos de exotismo urbano, dos jovens capitalistas orientais). Nesta procura, mais ou menos frívola, depreende-se um denominador comum: a busca de algum sentido ou beleza no comezinho ou corriqueiro, a procura de signos e relevâncias na banalidade, o exaltamento dos rituais ou da particularidade conquistada, a intimidade reencontrada (quando demasiadamente perdida e que paradoxalmente se expõe). Há um desejo comum de se reconectar com a sua essência e aceder à criativa possibilidade de manifestação.

Eventualmente, transcendemos o que pensamos conhecer e encontramos no quotidiano, no nosso espaço reservado, resguardado, vínculos profundos com o nosso primeiro habitáculo, aquilo que somos, assim como se intensificam ou se destroem os alicerces com os nossos. Para alguns, o ambiente doméstico habilita o eterno elo, a companhia com a interrogação do divino. Nesta equação, a vontade de comunicação é possível e clarividente ou controlável e segura? Que gatilhos neuronais, instrumentos, estratégias e signos potenciam a revelação escorregadia do oculto? A poetisa Inger Christensen, que me faz sentir em casa, escreveu: “Esta cascata/ de imagens/ é realmente uma casa? / Realmente/ vamos viver/ nesta queda/ entre a multidão/ de deuses? / Viver e pôr a mesa/ e compartilhar?”1

Referência

- Tradução livre do trecho para o português. Obra original: Christensen, Inger (1991). Sommerfugledalen. Tradução do dinamarquês para o espanhol por Daniel S. Masiá: (2020). El Valle de Las Mariposas. Editora Sexto Piso. Madrid ↩︎